Wenn die Scham überdauert

von Webmaster

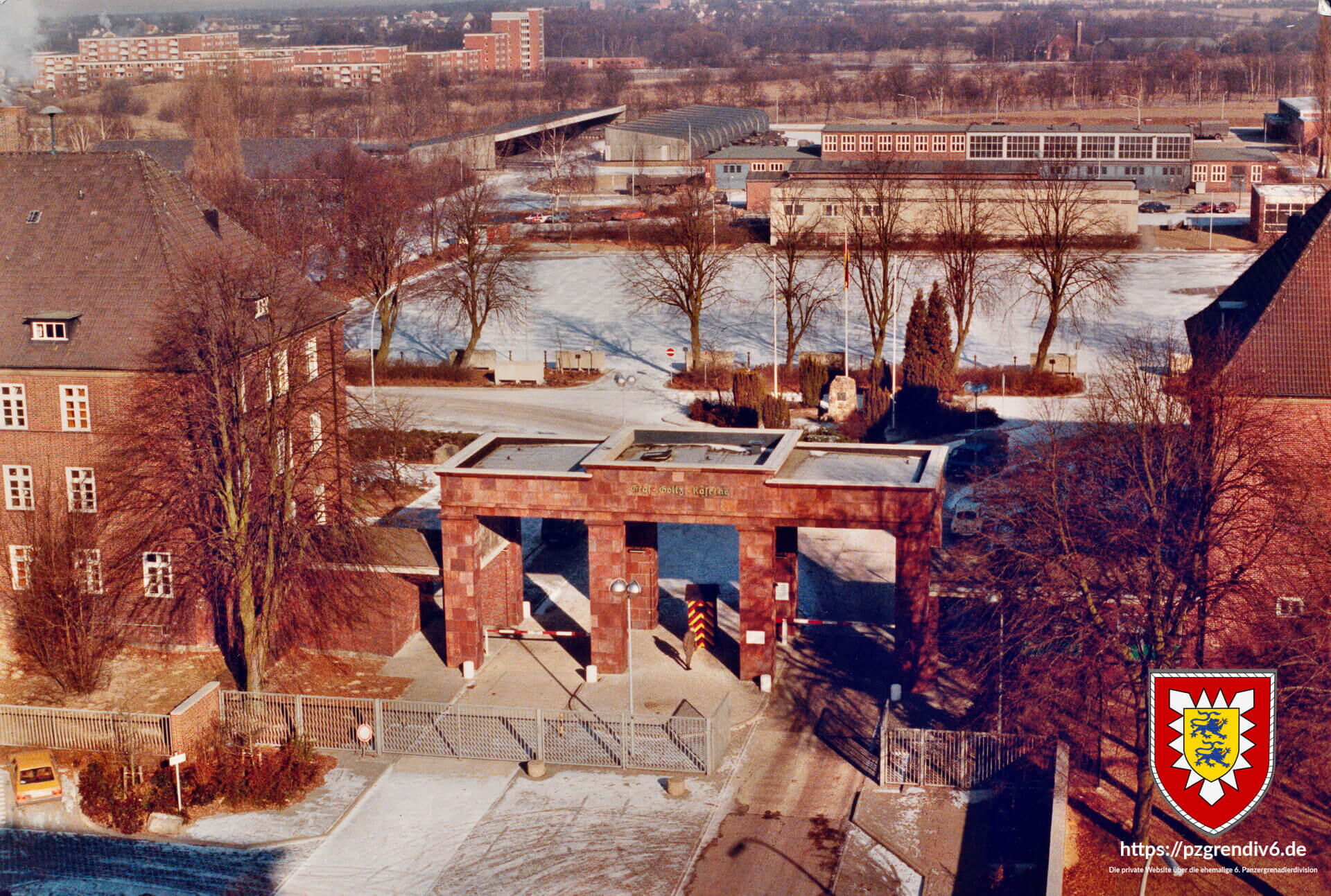

Das Tor der ehemaligen Graf-Goltz-Kaserne

Ein Gastbeitrag von E. Schmidt

Ein kleiner Ziegelsteinbau lehnt sich an das Studentenwohnheim in Hamburg-Rahlstedt in der Sieker Landstraße 37. Als das dortige Wohngebiet Boltwiesen noch nicht existierte, sondern Kasernengelände war, hielt sich in dem kleinen Anbau an das Stabsgebäude die Wachmannschaft auf. Ich selbst war dort oft genug während meines Wehrdienstes 1987/88 Wachsoldat. Nach der Vergatterung ging ich meistens mit einem Kameraden innerhalb des umzäunten Militärbereichs auf Streife. Wir waren mit Maschinenpistolen bewaffnet und meldeten uns regelmäßig per Funkgerät beim Wachhabenden. Manchmal stand ich auch allein am Kasernentor Wache. Ich, ein Fahrer eines Kampfpanzers Leopard 1 beim Panzerbataillon 174, bewachte die Graf-Goltz-Kaserne.

Die Garnison war 1938/39 errichtet worden und benannt nach dem General Rüdiger Graf von der Goltz (1865 – 1946), der 1914 das Hamburger Infanterie-Regiment 76 kommandiert hatte. 1919 kämpfte er als Freikorpsführer im finnischen Bürgerkrieg und ließ mehrere Tausend Letten standrechtlich erschießen. Als aktiver Gegner der Weimarer Republik beteiligte er sich am Kapp-Putsch und an der Harzburger Front. 1933 wurde er Führer des Reichsverbandes deutscher Offiziere. In die Kaserne zog das motorisierte Infanterie-Regiment 76 ein, welches sich 1938 am Einmarsch in das Sudetenland beteiligte und im Polenfeldzug die Festung Brest eroberte. Auf den Schießständen Höltigbaums, des angrenzenden Standortübungsplatzes der Kaserne, wurden bis 1945 mindestens 330 Kriegsgefangene und deutsche Soldaten, die den Angriffskrieg Hitlers nicht mittragen wollten, wegen Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung erschossen.

Während meiner Dienstzeit klärte mich keiner meiner Vorgesetzten über den Namensgeber der Kaserne und die Erschießungen auf. Über eine Umbenennung wurde nicht diskutiert und ich erfuhr auch nicht, dass die Bundeswehr 1988 eine Gedenkstätte auf Höltigbaum verhinderte. Die Offiziere meinten, es sei nicht zumutbar, die Soldaten bei ihren Schießübungen mit der Geschichte zu konfrontieren. Dies führe nur zu Irritationen. Ein Militärpfarrer äußerte sich: „Ein Denkmal für den Unbekannten, auf den kein Verlass ist, rüttelt an den Grundlagen der Demokratie.“ Die Bundeswehr informierte uns Staatsbürger in Uniform nicht – mit dem Erfolg, dass kein Soldat Fragen stellte – auch ich nicht.

Noch Anfang der 90er Jahre bemühte sich die Hamburger Kulturbehörde um eine Gedenktafel, scheiterte aber am weiteren Widerstand der Bundeswehr. Auch wenn nur wenige Deserteure zugleich Widerstandskämpfer waren, war es meines Erachtens wegen des menschlichen Leids nicht in Ordnung, einen Gedenkort rigoros abzulehnen. 1998 erfolgte die Aufhebung der Unrechtsurteile der Wehrmachtsjustiz durch den Deutschen Bundestag und 2003 wurde endlich ein Mahnmal auf dem ehemaligen Standortübungsplatz Höltigbaum der Graf-Goltz-Kaserne zum Gedenken an die zum Teil namentlich bekannten Erschossenen errichtet.

Die Bundeswehr hatte zuvor 1992 den von ihr seit 1956 genutzten Militärstandort geräumt. Die Kasernenbauten mussten bis auf das Stabsgebäude sowie die heute von der Zollfahndung genutzten Gebäude dem neuen Wohngebiet weichen. Das Kasernentor wurde am 04.06.1999 abgerissen, und zwar entgegen einer Empfehlung des Hamburger Denkmalschutzamts.

Im Jahre 2023, also 35 Jahre nach meinem Militärdienst, besuchte ich die Ausstellung „MACHT RAUM GEWALT. Planen und Bauen im Nationalsozialismus“ in der Akademie der Künste in Berlin. Dort blätterte ich in einem Buch, in welchem NS-Wandmalereien in einer Kaserne in Hamburg-Rahlstedt erwähnt wurden. Ich war entsetzt: Sie waren unübersehbar an „meinem“ Kasernentor angebracht. Doch hatte ich 1987/88 ihre Aussagen weder erfasst noch hinterfragt und sie dann vollständig vergessen.

Auf den Innenseiten des Tores befanden sich zwei großflächige Wandbilder, deren Bewegungsrichtungen aus der Kaserne hinausgingen. Auf der westlichen Seite des Kasernentors war unter der Überschrift „1939“ die Eroberung der polnischen Festung Brest am 17.09.1939 dargestellt. Sieben Wehrmachtssoldaten bedienten ein Infanteriegeschütz 18 im Kaliber 7,5 cm. Die Gruppe befand sich innerhalb der Festungsanlage am Westufer des Flusses Bug. Auf der anderen Uferseite standen die Festungsbauten der Zitadelle mit dem beschossenen, brennenden und rauchenden Terespoler Tor. Vom Tor zum rechten Bildrand war die Brücke über den Bug erkennbar. Rechts oberhalb der Brücke erblickte man im Hintergrund das zinnenbewehrte Cholmer Tor der Zitadelle.

Auf der östlichen Seite des Kasernentors war unter der Überschrift „1938 – 1939“ der Einmarsch der Wehrmacht in Prag am 15.03.1939 abgebildet. Sechs Soldaten, bewaffnet mit fünf Gewehren und einem Maschinengewehr 34 mit eingespanntem Munitionsgurt, fuhren auf zwei Wehrmachts-Beiwagenkrädern BMW R 12 am östlichen Moldauufer entlang. Im Hintergrund, auf den ein Soldat zeigte, erhob sich der Hradschin mit der Prager Burg. Rechts mittig war die Karlsbrücke mit den Heiligen-Statuen zu erkennen. Unten rechts befand sich die Signatur „Maschke 1939“.

Beide Wandmalereien waren im heroisierenden Stil gefertigt von dem damals in Altrahlstedt lebenden Kunst- und Dekorationsmaler Guido Maschke (1884 – 1961). Sein Enkel hatte ihm im Jahrbuch 2001 des Rahlstedter Kulturvereins e.V. ein Denkmal als Menschenfreund gesetzt. Völlig unglaubwürdig verbreitete er die Heldensaga, sein Großvater habe Adolf Hitler 1938 mit einem Malstock vergiften wollen. Wahr ist jedoch, dass Maschke 1938 in seinem Tagebuch vom Dritten Reich schrieb als „dem herrlichen Deutschland, in dem ja Ordnung geschaffen wurde“ und von “einem großen Reich nach fünf Jahren straffster Zucht und Ordnung”. Zu seinen Werken gehören ein Porträt von Adolf Hitler und dem mit NS-Orden ausgezeichneten Oberstlt. Reinhold Stammerjohann. Guido Maschke war zudem seit 1937 Mitglied der NSDAP. Mit den beiden Wandbildern des Kasernentors von 1939, also nach sechs Jahren NS-Terror und staatlichem Antisemitismus, zeigte sich des Malers wahres Gesicht als aktiver Unterstützer der nationalsozialistischen Diktatur und seiner Propaganda. Meinen Vorschlag, die unzutreffende Würdigung Maschkes zu korrigieren, lehnte der o.g. Verein übrigens Ende 2024 ab und fördert damit weiter die Verklärung des für ihn „bedeutenden“ Rahlstedter Malers.

-

Tor der ehemaligen Graf-Goltz-Kaserne vor dem Abriss (1999) -

Tor der ehemaligen Graf-Goltz-Kaserne während Abriss (1999)

Erinnern wir uns: Von dem Kasernentor waren Hamburger Wehrmachtssoldaten ausgezogen, um einen Krieg zu führen, der über 60 Millionen Tote gefordert hatte. Nach Kriegsende verherrlichten die Wandbilder lange 54 Jahre die militärischen Eroberungen des NS-Regimes, davon 36 Jahre unter der Truppenfahne der Bundeswehr. Erst 2018 erging ein Traditionserlass unserer Armee, welcher eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und klare Grenzen zur Wehrmacht festlegt. Das kam für mich zu spät. Und so stelle mir heute vor, polnische und tschechoslowakische Bürger hätten gesehen, wie ich 1987/88 zu Manövern mit meinem Kampfpanzer entlang der NS-Wandbilder aus dem Tor der Graf-Goltz-Kaserne hinausgefahren war. Was dann bleibt, ist ein Gefühl der Scham.

02/2025, E. Schmidt

Kommentare

Einen Kommentar schreiben